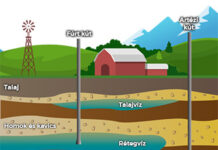

Der Sandboden der ungarischen Tiefebene

Hunnen, Awaren und Ungarn

besiedelten dieses Land vom 4. bis 9. Jh. n. Chr. In einigen Merkmalen weisen diese Völker Verwandtschaft, also ganz ähnliche Züge auf. Kunsthistoriker dagegen stellen Kategorien fest, nach denen sich die verschiedenen Kulturen voneinander mehr oder weniger unterscheiden.

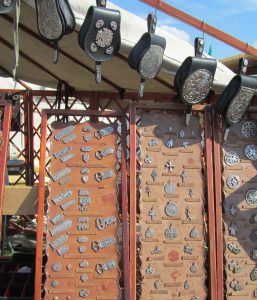

Das sind also die Gegenstände! Und worüber erzählen uns die Sagen und die (manchmal mangelhaften) schriftlichen Quellen? Welche Fragen lassen sich beantworten und welche nicht? So zum Beispiel eine der bekanntesten:

War der Hunnenkönig Attila wirklich nur ein brutaler Krieger im Blutrausch?

Wie bei einem Feldherrn nicht anders zu erwarten war, starb der Hunnenkönig Attila in einer Blutlache. Das Ende des als äußerst grausam geltenden Herrschers im Jahr 453 sei allerdings „schmählich” verlaufen, wie der römische Geschichtsschreiber Priskos notierte. Der Hunnenführer erstickte im Vollrausch – an einem Schwall Blut, der aus seiner Nase geschossen war.

Tödliches Nasenbluten war gewiss ein überraschendes Schicksal für einen Mann, dessen Ruf als blutdürstiger Schlächter die antike Welt in Furcht versetzt hatte. Der gotische Gelehrte Jordanes beschrieb den Hunnen als „Schrecken aller Länder”, mit „platter Nase und hässlicher Hautfarbe”. Erleichtert kommentierte der damalige Papst Leo das Ableben Attilas: „Ich freue mich über das Erbarmen Gottes.”

Doch wie sehr mischten sich Fakten und Fiktion, wenn Zeitzeugen und Geschichtsschreiber Attila als Bestie oder gar als spielsüchtigen Säufer porträtierten? Aus den damaligen Chroniken wird deutlich: er hatte einen unerbittlichen Machwillen. Ihn durchzusetzen war ihm jedes Mittel recht. Und die Details dazu?

Attila sah sich als Machthaber, der sich einerseits auf einer Stufe mit den römischen Kaisern sah, andererseits aber auf Pomp gänzlich verzichtete und von Holztellern aβ, während seine Gäste von Goldgeschirr speisten. Der Erfolg des Nomadenhäuptlings beruhte wesentlich auf der Schwäche des Römischen Reichs.

Attila übernahm die Macht von seinem Onkel Rua. Zum Alleinherrscher stieg er auf, nachdem er seinen Bruder Bleda gemeuchelt hatte und damit die Doppelspitze an der Führung der Hunnen beseitigte.

Als der Hunnenkönig nach Europa vordrang und zur weltgeschichtlichen Figur wurde, lagen die goldenen Tage von Julius Cäsar und Augustus lange hinter dem Imperium. Seit der Reichsteilung im Jahre 395 regierten zwei Kaiser die Weltmacht im Niedergang; keiner der beiden Regenten hatte noch die Kraft, Attila die Stirn zu bieten.

In Ostrom versuchte Kaiser Theodosius II., den Hunnenherrscher mit der Zahlung gewaltiger Geldsummen zu beschwichtigen. „Kein römischer Kaiser hatte sich je von einem Barbaren jenseits von Rhein, Donau oder Euphrat ein Paket derartiger Zwangsauflagen gefallen lassen müssen”, urteilt Rosen.

Auch der weströmische Kaiser Valentinian III. schreckte vor einem Krieg mit den Hunnen zurück und versuchte stattdessen, deren Oberbefehlshaber zu umgarnen. In Umkehrung der wahren Verhältnisse erklärte er Attila sogar zum „Freund des römischen Volkes”.

Tatsächlich entwickelte sich zwischen den römischen Machtzentren und dem Hunnenreich eine Form des Austauschs, die auf skurrile Weise an die Gebräuche moderner Diplomatie erinnert. Regelmäßig schickte Theodosius Emissäre in den Hunnenstaat, die Attila „und den Seinen alles Gute” wünschten. Und Attila gab diese Wünsche stets artig zurück.

Attilas Gier auf Geschenke nahm zeitweilig bizarre Züge an! So machte sich der Hunnenkönig den diplomatischen Brauch zunutze, dass Gesandtschaften von den Gastgebern groβzügig mit Gaben bedacht wurden. Dem Gelehrten Priskos fiel auf, dass Attila „Anlässe erdichtete und leere Vorwände erfand”, um Delegationen in die römischen Metropolen zu entsenden.

Gelegentlich geriet die von Rom betriebene Kuscheldiplomatie mit dem reizbaren Reiterkrieger allerdings ins Straucheln: 448 wollte Theodosius den lästigen Hunnenherrscher durch einen Attentat beseitigen lassen. Das Mordkomplott war von den Chargen des Kaisers aber derart dilettantisch eingefädelt worden, dass der Plan aufflog. Selbst aus diesem Zwischenfall schlug Attila noch Gewinn! Statt blutig Vergeltung zu üben, lieβ er sich für den missglückten Anschlag mit gröβeren Goldzahlungen entschädigen.

Gleichwohl galten die Hunnen in Rom als ungehobeltes Barbarenvolk. Geprägt wurde das Bild der Krieger aus dem Karpatenbecken von dem römischen Chronisten Ammianus Marcellinus. Der Gelehrte berichtete, die Hunnen seien „so abgrundtief hässlich und missgestaltet, dass man sie für zweibeinige Tiere halten könnte”. Entsprechend folgerte Ammianus: „Wie unvernünftige Tiere haben sie nicht die geringste Vorstellung von Ehre und Schande.”

Auch war dem Geschichtsschreiber zu Ohren gekommen, dass die Hunnen eher hausten als wohnten: „Nie suchen sie in Häusern Unterschlupf, sondern meiden sie, als wären es Gräber”, schrieb Ammianus. Jahrzehnte später stellte sein Gelehrtenkollege Priskos während einer diplomatischen Mission in das Reich Attilas jedoch verblüfft fest, dass die Hunnen Dörfer gebaut hatten, deren Häuser teilweise sogar schon mit Bädern ausgestattet waren.

Keineswegs musste der römische Gesandte rohes Fleisch verzehren, wie er befürchtet hatte. Stattdessen erlebte er ”ausgesuchte hunnische Gastfreundschaft”, wie Rosen bemerkt. Auch Attilas Auftreten als leutseliger Volkstribun lieβ sich nur schwer mit dem Bild vom Teufel aus der Steppe in Einklang bringen, das römische Chronisten verbreitet hatten.

Entgegen allen Erwartungen hatte der Hunnenkönig Teile des Nomadenvolks nicht nur zur Sessghaftigkeit angehalten, sondern auch noch einen gut funktionierenden bürokratischen Apparat aufgebaut. Eine eigene Kanzlei bewältigte für Attila den diplomatischen Schriftverkehr mit West- und Ostrom. Zudem hatten seine Assistenten ein akkurates Verzeichnis mit jedem einzelnen hunnischen Krieger erstellt, der in das Römische Reich übergelaufen war.

Sein Selbstbewusstsein speiste sich aus der Tatsache, Alleinherrscher über ein Gebiet zu sein, das sich vom Kaukasus, die Donau entlang bis an den Rhein erstreckte. Wie Historiker behaupten, Attilas Tod fällte dann auch das Urteil über seine historische Leistung: ein Jahr später gab es sein Reich nicht mehr.

Wie ein hässlicher Treppenwitz der Geschichte war Attila plötzlich über die antike Welt hergefallen – und nach etwa 20 Jahren genauso plötzlich wieder daraus verschwunden.

Frank Thadeusz – Lajos Káposzta